中新(重庆)战略性互联互通示范项目,是中国与新加坡继中新苏州工业园区、中新天津生态城之后的第三个政府间合作项目。该项目于2015年11月7日宣布设立,以重庆为运营地。

10年来,它在金融、航空、物流、信息领域重点合作的基础上,又持续开拓了教育、农业、文旅等领域,为重庆乃至西部地区的发展带来巨大助力。如今,新加坡已成为重庆最大的外资来源国,中新互联互通项目也成为“一带一路”国际合作的一张“金名片”。

值此项目实施10周年之际,即日起,本报推出“‘一带一路’上的重庆‘新’名片”系列报道,为读者讲述那些交流合作的故事。敬请关注!

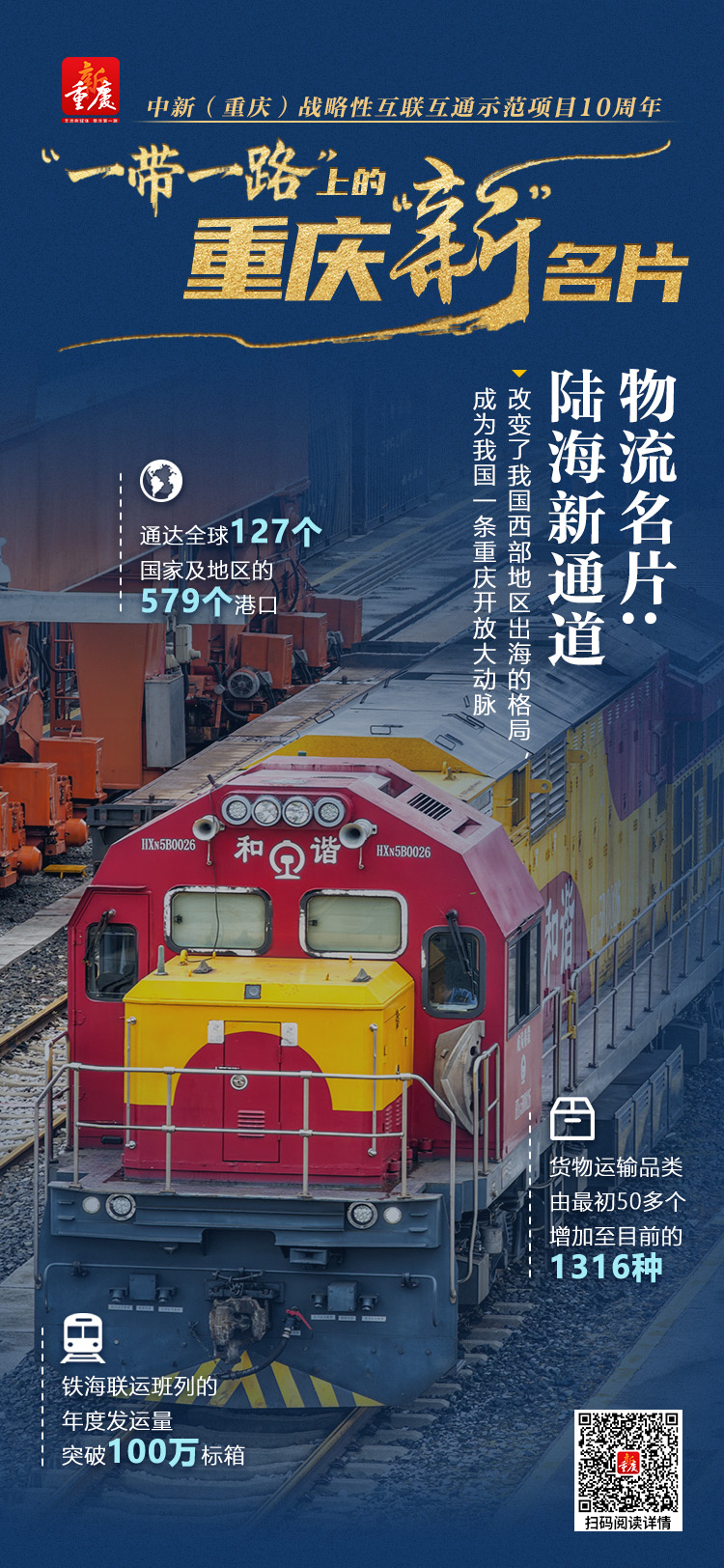

陆海新通道

陆海新通道北接丝绸之路经济带,南连21世纪海上丝绸之路,西通中亚南亚,东联长江经济带,是贯穿中国西部与东盟的开放大通道。它改变了我国西部地区出海的格局,成为重庆对外开放的大动脉。目前,陆海新通道通达全球127个国家及地区的579个港口。

再创新高!

回望2017年,陆海新通道铁海联运班列的发运量不过几千标箱。之后,发运量一路攀升。到2024年,发运量已达96万标箱,8年增长了283倍。

8年来,陆海新通道从无到有、从试运行到常态化、从一条线到一张网,展示出良好发展势头,为共建“一带一路”高质量发展、畅通国内国际双循环注入了强劲动能。

鲜为人知的是,这条通道的谋划,远不止8年前。它诞生的背后,其实与中新(重庆)战略性互联互通示范项目息息相关。

▲2025年9月16日,位于沙坪坝区的团结村中心站龙门吊起降不停,每天至少4趟西部陆海新通道班列从这里发运。 通讯员 郭晋 摄

新方递给中方一张纸

画着陆海新通道“线路图”

2013年10月,中新双边合作联委会第10次会议期间,中方提议在中国西部地区开展第三个中新政府间合作项目。这一提议得到了新加坡的积极响应。

此前,中新已通过苏州工业园区和天津生态城两个政府间合作项目,形成了互利合作的成功范例。

“对于第三个政府间合作项目,双方认为应跳出‘园区’的限制,以‘现代服务业’为主题,让中新合作辐射面更大更广。”中国新加坡商会重庆分会副会长陈泗棕,时任新加坡企业发展局中国司副司长,参与了中新互联互通项目的筹备工作。

“物流是现代服务业的重点领域。”他回忆说,加上新方在这个领域有经验有优势,因此他们开始考虑,能否在物流领域做一些开拓。

具体做什么?

2013年,共建“一带一路”倡议提出。而彼时,中国多个城市开出通往欧洲的中欧班列,成为推动“一带”发展的重要基础支撑。

在“一路”上,中新双方能否复制这一模式?共建“一带一路”倡议和中欧班列的开行,让新方获得灵感。

按照这个思路,新方认为,中国西部地区的货物出海,主要是沿长江抵达东部港口后转海运,时间成本较高,如果能走铁路则效率要高得多。2014年,新加坡港务集团投资广西钦州港,这个港口完全可以作为西部地区货物的新出海口。

随即,新方开始在中国西部进行实地考察调研,陈泗棕也是参与人之一。他说,同时,新方还在本土举办论坛,讨论这一思路的可行性。

“2014年,在中新政府的一次高层会议上,新方领导递了一张纸给中方领导,上面简单画了一条中国西部货物通过广西出海的路线。”陈泗棕回忆说,新方详细介绍了这条路线的重要性、钦州港可能存在的短板,以及未来应该如何打造。双方很快达成共识。

选择哪个城市具体实施?重庆很快入选。

重庆既是中新互联互通项目落地的备选城市之一,又具备港口、铁路等物流基础条件,还有开拓中欧班列的经验,在南向通道这块也有发展需求。

2015年11月,中新互联互通项目正式落地重庆,并明确将物流作为项目重点领域之一。陆海新通道的诞生,由此打下基础。

渝桂新三方开会

办公室里提出“三港联动”的设想

万事开头难,对于一条新的物流路线来说更是如此。

要想把这条线开起来,必须有物流企业、货代公司的积极参与。然而,之后展开的市调表明,感兴趣的企业很少。

毕竟,对物流企业而言,走什么路线、选择什么方式,都有一笔精心计算的账;一个集装箱可以节约多少钱、节省多少时间,都要算得清清楚楚。比起一条尚未开拓的新路线,走了多年的长江黄金水道让他们放心得多。

破局的契机,出现在重庆国际物流枢纽园区(以下简称国际物流枢纽园)。

该园区是中欧班列的始发地,有着开拓的“基因”,所以当听到要开辟一条新物流路线的想法时,并没有感觉突兀。其次,这个园区本就是以“铁路”为根基,其区域内有团结村中心站、重庆铁路口岸等,受水运影响很小。

2016年3月18日,国际物流枢纽园、新加坡港务集团、广西北部湾国际港务集团三方代表在重庆会聚。他们围坐在国际物流枢纽园一间办公室里,热火朝天地进行探讨。

结合三个地区的区位和特点,三方认为可以通过重庆铁路港、广西北部湾港、新加坡港的联动,打通一条由西部内陆出发,从广西出海的新物流线路,从而实现“一带一路”无缝衔接、内陆口岸与全球连接、中西部与东盟联动发展。

三方意见达成一致后,便开始进入筹备环节。

“我们和国际物流枢纽园讨论后认为,这个事值得做,而且要依托中新互联互通项目来探索。”市中新项目管理局相关负责人回忆道。

很快,中新互联互通项目就为这条通道按下“加速键”——2016年5月,在中新互联互通项目交通物流专委会上,重庆方面首次提出“南向通道”这一概念。

同年9月,在中新互联互通项目联合实施委员会会议上,双方就“南向通道”取得初步共识,会上探讨了如何建设一条通过“重庆—北部湾—新加坡”与“21世纪海上丝绸之路”结合的陆海贸易路线,打造一条连接“一带一路”的国际大通道,充分拓展沿线合作空间。

也是在这次会议上,陆海新通道的前身——中新互联互通项目南向通道(以下简称南向通道)首次被正式提出。

中新互联互通项目“定调”

从“南向通道”向国际贸易大通道转变

重庆、广西、新加坡各司其职,快马加鞭。

2017年3月—4月,重庆和广西相互派出工作组进行实地调研,范围包括沿线铁路、公路基础设施、重要工业园区、港口建设情况、口岸功能种类等。

双方一致认为,两地的开放资源互补性极强,应集中优势、加强合作,充分利用现有基础设施,尽快启动“南向通道”铁海联运班列测试。

4月底,广西成功开行钦州港—重庆测试班列;5月中旬,重庆开通至钦州港的铁海联运班列,实现班列双向运行。从测试结果看,这条线路比传统运输时间缩短了15—20天,进一步证明其可行性。

新加坡方面则从政策上给予扶持。比如,通过这条通道,从钦州港到新加坡中转的船舶,新加坡方面优先中转,并降低部分费用。在货源组织上,新加坡方面也暗暗发力。

“南向通道”的班列,就这样先开了起来。

看着行驶在重庆和广西之间的铁路班列,贵州、甘肃敏锐地捕捉到了它的价值,主动要求加入。

2017年8月31日,中新互联互通项目联合实施委员会第三次会议期间,渝桂黔陇四省区市政府代表签署了《关于合作共建中新互联互通项目南向通道的框架协议》,标志着“南向通道”省际合作机制正式建立。

当年9月,“南向通道”铁海班列实现常态化运行,也意味着这条通道正式打通。

此后,班列开行量持续攀升、货物种类持续丰富、行驶路线持续拓展、共建省区市持续扩大……“南向通道”的发展势如破竹,影响力越来越大。

2018年11月12日,中新两国正式签署《关于中新(重庆)战略性互联互通示范项目“国际陆海贸易新通道”建设合作的谅解备忘录》,“南向通道”正式更名为“国际陆海贸易新通道”,简称“陆海新通道”。

更名,意味着这条通道将跳出“南向”的范畴,将目光投向更广阔的世界。

后来的故事,大家耳熟能详——

2019年,国家发展改革委印发《西部陆海新通道总体规划》,通道正式上升为国家战略,重庆也成为西部陆海新通道物流和运营组织中心。

2022年7月,湖南怀化正式加入西部陆海新通道“朋友圈”,“13+2”的共建新格局正式形成。截至2025年9月底,陆海新通道已通达全球127个国家及地区的579个港口。

中新项目管理局相关负责人表示,作为中新互联互通项目在物流领域的一张名片,陆海新通道已成为连接中国西部与东盟乃至全球的重要纽带。随着世界格局的变化,区域合作也会迎来新机遇,这条通道成为各方抓住机遇的重要载体,为推进区域经济一体化、促进贸易畅通提供重要支持。

扫一扫在手机打开当前页